共有シーケンサーネットワークの概要

本モジュールでは、共有セクエンサーネットワークの概念、それがロールアップにおける重要なインフラストラクチャ層として登場した背景、個別セクエンサー構成との違いについて解説します。さらに、共有セクエンサーネットワークのアーキテクチャと設計目標、現時点での実装例について詳しく取り上げ、Astria、Espresso Systems、Radiusといったプロジェクトからの最新動向もご紹介します。

共有シーケンサーの概念

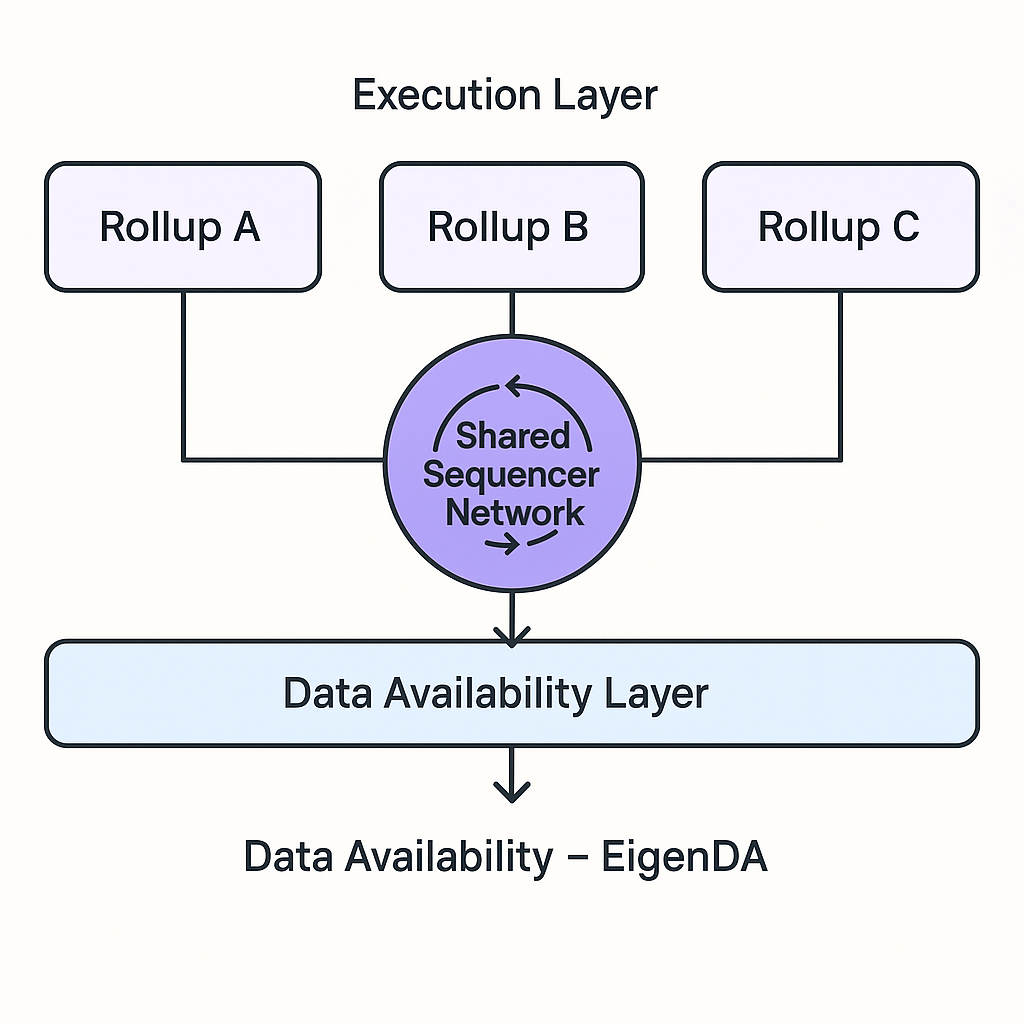

共有シーケンサーネットワークは、複数のロールアップが接続できる統合された順序付けレイヤーを提供します。各ロールアップが自前のシーケンサーを維持するのではなく、共有シーケンサーは共通サービスとして機能し、CelestiaやEigenDAなどのデータ可用性レイヤーが複数チェーンを支える方式に類似しています。共有シーケンサーは、複数ロールアップからトランザクションを集約し、単一のコンセンサスメカニズムで順序づけを実施し、その順序をすべての参加ロールアップに公開します。

この仕組みにより、ロールアップエコシステムの断片化課題が緩和されます。現状、各ロールアップは独立してトランザクション順序やファイナリティを管理しており、それぞれが孤立しているため、クロスロールアップの相互運用は遅く、複雑化しています。これは、各ロールアップのブロックタイムラインが独立しているためです。共有シーケンサーは、同期された順序付けサービスを提供することでタイムラインを統一し、複数のロールアップをまたぐトランザクションの協調的インクルージョンを実現します。

その結果、ロールアップは実行において主権を維持しつつ、順序付けで協調することで、開発者のクロスロールアップ対応アプリ構築負担を最小限に抑え、ユーザーにとってもほぼ同期的なクロスロールアップ操作を可能にするシステムとなります。

共有シーケンサーが注目される背景

共有シーケンサーへの需要は、モジュラー型ブロックチェーンエコシステムの構造的な変化によって高まっています。1つ目は、特にEthereumやCelestia、Cosmosといったモジュラー型エコシステムでのロールアップ数増加です。2025年時点では、50を超えるオプティミスティックロールアップおよびzkロールアップが稼働または開発中で、多くはゲーム、DeFi、決済など特化ユースケースをターゲットにしています。連携がなければ、この急増は「マルチロールアップサイロ」問題、つまりロールアップごとに孤立し、相互運用性(コンポーザビリティ)が制限されるリスクを招きます。

2つ目に、分散型アプリケーションが複数のロールアップをまたぐケースが着実に増えています。たとえば、ユーザーがあるロールアップで資産をロックし、別のロールアップでデリバティブを発行し、さらに別チェーンでアービトラージを実施する事例が挙げられます。順序付けが同期していなければ、各種操作は非同期ブリッジに依存し、遅延やリスクが発生します。共有シーケンサーにより、開発者は複数チェーンでほぼ同時にトランザクションが含まれることを前提にしたワークフローを構築しやすくなります。

最後に、共有シーケンサーはブロックチェーンにおけるモジュラー設計の流れとも一致します。実行・コンセンサス・データ可用性の分離が進む中で、独立した順序付けレイヤーはこの構造に自然に組み込まれます。モジュラーデータレイヤーが複数のロールアップでストレージを共有できるように、共有シーケンサーは各ロールアップのステートマシン独立性を保ったまま順序を共有できます。

アーキテクチャ設計とコンセンサスモデル

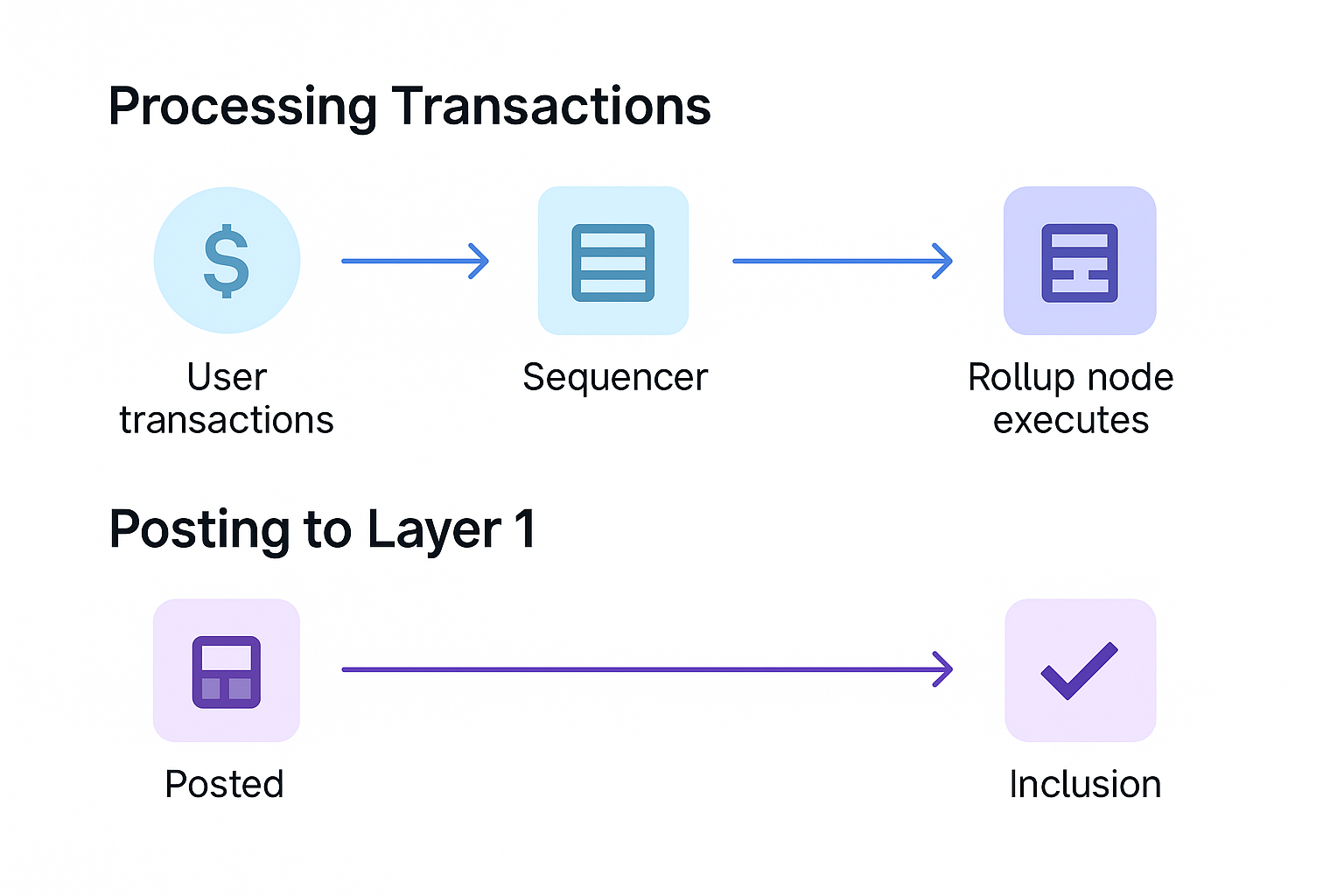

共有シーケンサーネットワークのアーキテクチャは、一般的に個別ロールアップから独立した分散型バリデータセットがコンセンサスを実行する構造です。ロールアップは、軽量クライアントやリレイヤー経由でこのネットワークに接続します。ユーザーのトランザクションは共有シーケンサーに送信され、他ロールアップのトランザクションとバッチ化・ブロック化されて順序付けされます。

コンセンサスは通常、ビザンチン障害耐性(BFT)方式であり、EspressoやRadiusのようなネットワークはHotStuffまたはTendermintのバリエーションを採用し、低遅延かつ強固なファイナリティを実現しています。設計によってはプルーフ・オブ・ステーク(PoS)セキュリティを直接組み込むものや、Ethereumバリデータなど外部システムからセキュリティを調達するものもあります。たとえばAstriaは、データ可用性にはCelestiaを利用しつつ、シーケンスには独自のバリデータセットを運用しています。

重要な設計判断として、シーケンサーが順序付けのみに特化する「レイジーシーケンシング」か、実行も兼ねる「アクティブシーケンシング」にするかという選択肢があります。レイジー型は多ロールアップ横断でスケールしやすい一方、保証するのはアトミックな含有のみでアトミック実行は担保しません。アクティブ型は各ロールアップのステートも管理し、完全なアトミシティが可能ですが、スケーラビリティの課題が大きくなります。

主な特性とメリット

共有シーケンサーネットワークは、個々のロールアップシーケンサーでは困難な保証を複数実現します。まず、検閲耐性です。順序付けを複数バリデータで分散することで、単一オペレーターによるトランザクション排除のリスクを大幅に低減します。特にクロスロールアップの処理では、一つのロールアップでの検閲が全体のコンポーザビリティを阻害する可能性があるため、重要な特性です。

次に、ライブネス(可用性)の向上が挙げられます。共有型では、一部のシーケンサーノードに障害や不正が発生しても、他ノードが処理を継続できるため、単一シーケンサー型の停止リスクが回避されます。この結果、システム全体のアップグレードやメンテナンスも停止なしで行いやすくなります。

また、スケールメリットも重要です。各ロールアップが個別のバリデータセットを設ける必要がなくなり、共有ネットワーク上で分散化コストを複数チェーンで分担できるため、資本要件が下がり、新規ロールアップの市場投入も迅速化できます。開発者にとっても共通インターフェースが整うことでツール整備や統合の複雑さが軽減されます。

現状の実装とエコシステム動向

多様な設計思想をもつ複数のプロジェクトが、現在進行形で共有シーケンサーネットワークの構築に取り組んでいます。Astriaは2025年初めにメインネットをローンチし、Celestiaをデータ可用性に活用するロールアップ向けCosmosベースの共有シーケンサーとして展開しています。Astriaはレイジーシーケンシングを採用し、ロールアップのステート管理を行わず、参加チェーン間の順序一貫性を担保します。この構造により、新ロールアップの参加時も大きな負担なく横展開が可能です。

もともとプライバシー重視ロールアップに特化していたEspresso Systemsは、2024年以降、汎用型共有シーケンサーへと領域を拡大。PolygonのAggLayerと連携し、zkロールアップ間の順序共有を実証しました。HotStuffベースのコンセンサスや複数データ可用性レイヤーとのモジュール型融合、MEV(最大抽出可能価値)対策としての分散順序決定権オークションなど、革新的な要素を多数盛り込んでいます。

Radiusは、PoS(プルーフ・オブ・ステーク)型シーケンスとデータ可用性証明の組み合わせによる実験を実施。2024年後半には、複数アプリ特化型ロールアップの同時順序付けをサポートするテストネットを展開し、クロスロールアップ取引に対して1秒未満のファイナリティを実現しました。金融コンポーザビリティへの対応力を強化し、DeFi主体エコシステムのインフラとしての地位を築いています。

NodeKitやRome Protocolといったプロジェクトも同様の概念を追求中です。NodeKitは高スループットなゲーム向けロールアップに特化し、RomeはEthereumロールアップとCelestia・EigenLayer等モジュラー型エコシステムとの橋渡しを目指しています。

制約と今後の課題

有望な共有シーケンサーネットワークにも、依然として未解決の課題が存在します。まず、経済的セキュリティの確保です。多数の高額ロールアップの順序付けを守るには、どの程度のステークや外部バリデーションが必要か。個別シーケンサーと異なり、共有ネットワークは膨大な価値を集約し攻撃対象になりやすいため、適切なスラッシング条件や多様な参加者間で誠実な運用が促せるインセンティブ構造の設計が不可欠です。

次に、遅延の問題です。共有シーケンサーは低遅延を目指しますが、複数ロールアップの連携にはどうしても通信コストが発生します。このオーバーヘッドが集中型シーケンサーと比較してユーザー体験を損なわないような最適化が求められます。

ガバナンスの設計も課題です。バリデータの参加要件や手数料分配、プロトコルアップグレードに関する意思決定はすべての参加ロールアップに影響するため、調整および代表性の確保が必要です。各ロールアップの主権とネットワーク全体のセキュリティを両立させるガバナンスモデルの構築が、長期的な普及には不可欠です。

さらに、アトミック実行vsアトミックインクルージョンをめぐる議論も続いています。多くのクロスロールアップ用途ではインクルージョン保証で十分とする意見がある一方、金融分野のコンポーザビリティには完全な実行アトミシティが不可欠とする考え方も根強いです。全シーケンサーノードがすべてのロールアップステートを保持せずにアトミック実行を達成する方法は、今後の研究課題です。