マルチロールアップ環境におけるアトミック・コンポーザビリティ

本モジュールでは、アトミック・コンポーザビリティの概念を中心に、共有シーケンサーネットワークが実現するマルチロールアップ環境において、この概念がどのように適用されるかを解説します。アトミック・インクルージョンとアトミック・エグゼキューションの違いを明確にし、それぞれの技術的側面を詳しく考察した上で、ロールアップ間でシームレスなコンポーザビリティを実現するための現行ソリューションと直面している課題について評価します。

アトミック・コンポーザビリティの定義

アトミック・コンポーザビリティとは、異なるシステム間の複数のオペレーションを、すべてが一体となって成功するか、あるいは全く実行されないかという単一不可分の単位として実行できる特性を指します。 従来のモノリシック・ブロックチェーンでは、この特性が本質的に備わっています。同一チェーン上に構築されたアプリケーションは、グローバルな単一状態でトランザクションを実行できるため、自由なコンポーザビリティが可能です。例えば、分散型取引所がレンディングプロトコルと一つのトランザクション内で連携しても、処理が部分的にのみ完了してしまうリスクはありません。

一方、マルチロールアップ環境では、この性質が損なわれます。各ロールアップは独自の状態と実行タイムラインを持つため、一方のロールアップでのトランザクションが他と独立してファイナライズされることがあります。調整レイヤーがなければ、たとえばロールアップAで資産をロックし、ロールアップBでデリバティブをミントするようなクロスロールアップのアクションは、アトミシティを保証できません。その結果、処理の一部失敗や二重エクスポージャー、資金の滞留などのリスクが生じます。アトミック・コンポーザビリティのメカニズムは、こうしたリスクを排除し、モジュラー型エコシステムでアトミシティの保証を回復することを目指しています。

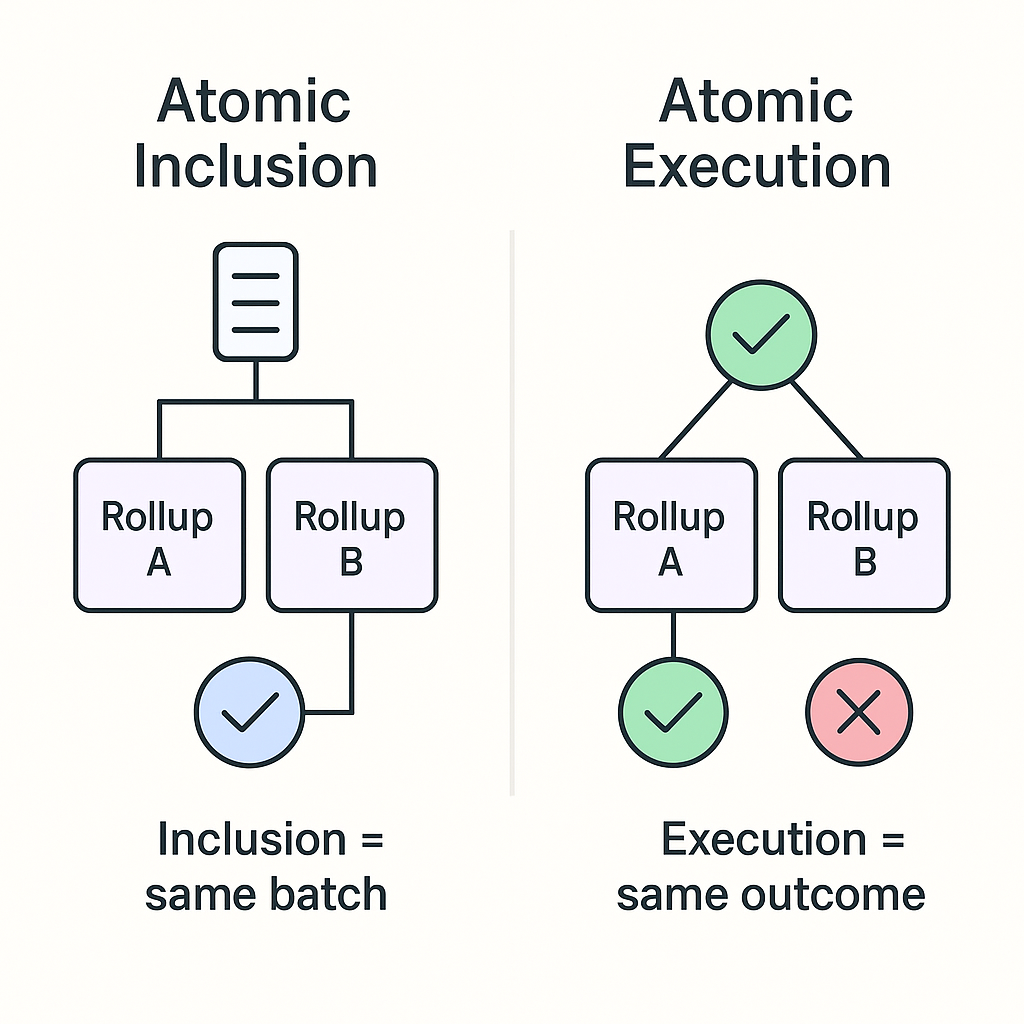

アトミック・インクルージョンとアトミック・エグゼキューション

シェアード・シーケンサー設計では、「アトミック・インクルージョン」と「アトミック・エグゼキューション」という2種類のアトミシティが重要です。アトミック・インクルージョンは、複数のロールアップを対象とするトランザクションが、同一のバッチやブロックで順序付けられることを保証します。たとえば、ロールアップAでのロック操作と、ロールアップBでのミント操作が、双方ともに含まれるか、あるいは同時に除外されるため、一方だけが実行されてしまう事態を防ぎます。これはオーダリングの保証であり、処理結果までは担保しません。

一方、アトミック・エグゼキューションは、すべての操作が実行時に一体となって成功するか失敗することまでを保証します。これを実現するためには、シーケンサまたはビルダーが各ロールアップの状態を十分に把握し、依存するトランザクションがロールバックされないよう制御しなければなりません。ただし、ロールアップごとに異なる仮想マシンや証明システム、実行セマンティクスが存在するため、複数環境での同期状態検証は技術的・コスト的に非常に大きな課題となります。

現在主流のシェアード・シーケンサーネットワークは、アトミック・インクルージョンには対応していますが、アトミック・エグゼキューションまでは実現していません。たとえばAstriaでは、クロスロールアップ取引を一括バッチ処理しますが、状態遷移を追跡せず、最終的な保証は各ロールアップのロジックに委ねられます。EspressoやEthereumのPBS(Proposer-Builder Separation)といったプロジェクトは、ステートプルーフをシーケンスレイヤーに組み込むための研究を進めていますが、現時点ではまだ実験的な段階にあります。

アトミック・コンポーザビリティが重要な理由

コンポーザビリティは、分散型金融やWeb3アプリケーション開発の根幹をなすものです。イールド戦略、フラッシュローン、クロスプロトコル間のアービトラージはいずれも、複数のアクションを連鎖的に実行できること、部分的失敗が起こらないことを前提としています。コンポーザビリティがなければ、ユーザーはブリッジ、カストディ事業者、オフチェーン協調といった外部手段に頼る必要があり、レイテンシやセキュリティリスクが増加します。

断片化したロールアップ環境では、コンポーザビリティの欠如が、かつてイーサリアムのDeFiエコシステムが持っていたネットワーク効果を損なう要因となります。シェアード・シーケンサーネットワークは同期オーダリングでこの問題の一部を緩和しますが、完全なアトミック・エグゼキューションがなければ、複雑な戦略の実装は依然として困難です。このトレードオフは、ロールアップが自律的な存在であるべきか、あるいは共通の状態レイヤーに収束すべきかという議論の本質でもあります。

アトミシティ実現に向けた現在のアプローチ

現在のアトミック・コンポーザビリティの実装は、階層的なソリューションであり、モノリシックな解決策ではありません。一つは、オプティミスティック型クロスロールアップ・ブリッジであり、トランザクションをアトミックにバッチ処理しつつ、各ロールアップ固有の不正証明あるいは有効性証明によってファイナライズします。もう一つはインテントベース・アーキテクチャで、ソルバーやビルダーがオフチェーンで複数チェーンの操作を調整し、それらを集約バンドルとしてシェアード・シーケンサーへ提出します。こうしたアプローチは、一部のロジックをオフチェーン協調に委譲しつつ、順序保証をシェアード・シーケンスで担保することで、全体の複雑さを抑えています。

「スーパービルダー」という発想も研究されています。スーパービルダーは、複数ロールアップの状態を部分的または全体的に認識し、ステート有効なクロスロールアップ・バンドルを構築することで、真のアトミック・エグゼキューションを可能にするものです。このモデルは、クロスドメインのMEVサーチャーのような枠組みと似ており、イーサリアムのロールアップ中心ロードマップの文脈でも検討されています。

Espresso等のプロジェクトでは、シェアード・シーケンスオークションを試験導入し、ビルダーがコンポーザビリティ保証付きクロスロールアップ・バンドルの採用を競っています。 初期的な実験では、アービトラージ戦略におけるレイテンシやスリッページの低減で有望な成果が見られている一方、リオーグ(再編成)防止やロールアップ間の状態乖離といった課題も残されています。

アトミック実行実現における課題

ロールアップ間のアトミック実行を実現するためには、いくつか根本的な課題があります。第一は「非均質性」であり、ロールアップごとにzk-SNARKsやSTARKs、オプティミスティック不正証明など異なる証明システム、EVM・WASM・独自VMなど異なる仮想マシンが用いられているため、状態検証の同期には大きな計算コストと技術的難易度が伴います。すべての状態を一元的に検証しようとするシーケンサーは、システム全体のボトルネックと化すおそれがあります。

第二は「レイテンシー」です。複数ロールアップの状態をリアルタイムで検証することは、ユーザー体験の質の低下を招く遅延につながりかねず、中央集権型シーケンサーが持つ低遅延という利点を損ないます。要所でのみ状態検証を行うハイブリッドモデルは妥協案となり得ますが、システム設計を複雑化させます。

経済的なセキュリティも重要な論点です。シェアード・シーケンサーネットワークは、特に金融アプリケーションでアトミック実行を調整する際に、狙われやすい高価値ターゲットとなります。バリデータのインセンティブと正しい行動が一致するようなインセンティブ設計、虚偽申告や検閲に対する適切なスラッシュ条件の設定が重要ですが、これが過度に厳しいと正直な参加者の意欲を損なうリスクもあります。

アプリケーション開発者へのインプリケーション

クロスロールアップ・アプリケーション開発においては、「インクルージョン」と「エグゼキューション」の違いを正しく理解することが重要です。バッチオークションやクロスチェーンガバナンスのように順序保障だけを求める用途であれば、現行のシェアード・シーケンサーネットワークで十分に対応可能です。一方、複数ロールアップ間での実行保証が不可欠な複雑なDeFi戦略やコンポーザブルデリバティブを構築する場合は、ロールバックメカニズムやエスクロー契約、決済遅延などの追加的なセーフガードを設計する必要があります。

将来的には、シェアード・シーケンサーAPIやインテントベース・プロトコルの発展により、こうした複雑さが大幅に抽象化される可能性があります。開発者は「ロールアップAでスワップ、ロールアップBで貸付、金利がXを超える場合のみ」といった成果条件を指定し、ソルバーやシーケンサーにアトミックな実行の調整を委ねることが可能となります。このモデルは、AnomaやSUAVE等が取り組む汎用インテントの潮流とも一致し、分断されたチェーン間での流動性とコンポーザビリティの統合を狙う動きが進んでいます。